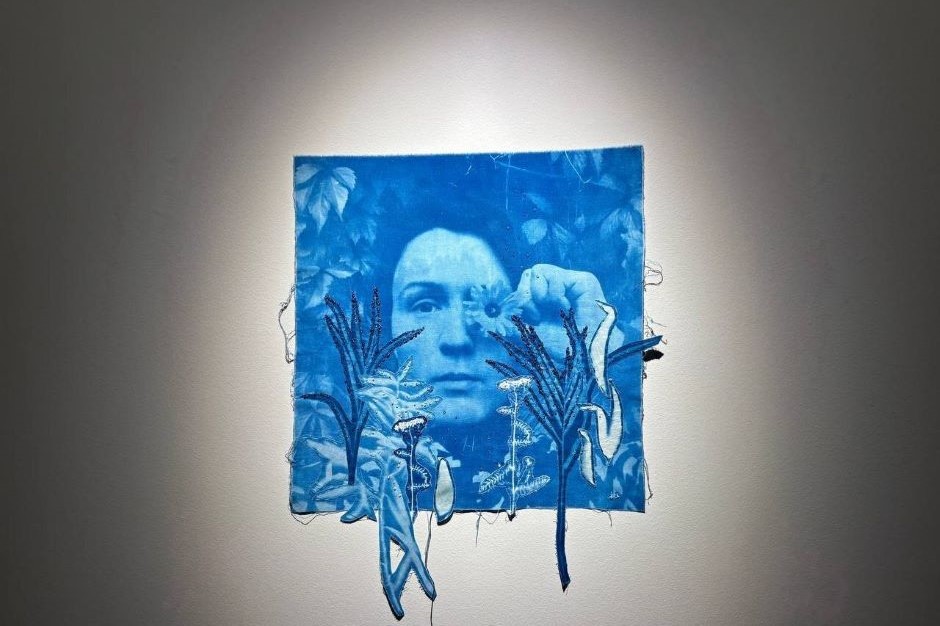

В иркутской версии «Синдрома Офелии» соединены несколько выставочных проектов Анастасии, а также показаны отдельные ее работы. Условно экспозицию можно разделить на три части: река, сад и Офелия. Основной цвет работ – синий, это продиктовано техникой – цианотипией (печать с помощью фоточувствительных реактивов, размещаемых под солнцем, и специального раствора).

— Базовый оттенок этой печати — синий, который и называется — «циан». Цвет подходит мне по концепции, потому что в моих работах и вода, и небо, и бесконечность. Автор идеи, красноярский куратор Анна Андреева, соединила в одной выставке мои работы разных лет, которые, казалось бы, не очень комбинируются… Но на самом деле сквозь каждую из них проходит тема хрупкости и человека, и памяти.

— Выставка называется «Синдром Офелии». Офелия – это образ нежной, беззащитной девушки. Как вы считаете, актуальна ли тема женской уязвимости в контексте современной феминистической повестки? Ведь говорят, что сейчас эпоха сильных женщин.

— Я бы не искала тут какой-то гендерный контекст. Хочется обратить внимание, что, несмотря на кажущуюся нам собственную силу и неуязвимость, все люди хрупкие — и женщины, и мужчины. В работах я использую рентгеновские снимки и МРТ, чтобы образно просветить человеческое тело, увидеть, из чего оно состоит, понять, что оно такое же хрупкое, как растения и бабочки. Как бы мы ни рассчитывали на свою силу, физическая оболочка в любой момент может подвести, изменить наши намерения и даже ход жизни. И вот здесь уже вступает какая-то другая категория силы, не физическая, а сила личности, духа.

— Как к вам пришла тема телесной уязвимости?

— Среди работ есть важный для меня маленький портрет. Однажды я была в походе в горах, на юге Красноярского края. Наша группа попала в ураган и прямо рядом с нами ударила молния. Это было очень страшно: несколько человек потеряли сознание, я оглохла, изо рта и от рук шло какое-то испарение. Мы помогли встать тем, кто упал, побежали в укрытие, понимая, что будет еще удар. Было очень страшно, настолько незащищённой и хрупкой я себя никогда ещё не ощущала. А перед этим походом я сделала такую быструю работу – автопортрет, использовала мох, корни растений. И придя в лагерь после той жуткой грозы, увидела, что на портрете изображены вспышки, как будто молнии. Я – человек рациональный, но этот случай мою рациональность пошатнул…

Еще одна важная работа называется «Жизнь». Она посвящена рождению моей дочки. Это был физически и морально тяжёлый для меня момент. И всё было настолько хрупким… Тогда меня впечатлило, сколько в этом маленьком человечке, который только появляется на свет, силы к жизни.

— Помимо телесной уязвимости в ваших работах также присутствует мотив детских воспоминаний. Расскажите об этом.

— Для участия в Красноярской музейной биеннале художники исследовали реку Енисей. Для этого нас отправляли в разные места, от Арктики до юга Красноярского края. Мне выпал Минусинск, который находится в Хакасии. Работая над исследованием, я нашла в этом городе очень много пересечений с моим детством. Я выросла в Южном Казахстане и жила там до 8 лет, пока мы не переехали в Сибирь. У нас был сад, где я провела свое детство до переезда, что нашло отражение в одной из работ, где изображена девочка на яблоне.

Эта тема перекликается с историей минусинского ссыльного Ивана Прохоровича, который мечтал создать райский сад в Сибири, занимался селекцией яблонь, груш, для того, чтобы их можно было выращивать в суровом климате. Он хотел воссоздать ту красоту, которая когда-то его окружала. Ивану Прохоровичу посвящена работа, на которой изображен человек, собирающий яблоки.

Еще одна «яблочная» тема представлена в работе в виде крупных цветков яблонь – это история про искажение памяти, когда в детстве нам все кажется гораздо большим, чем есть на самом деле. Воспоминания перемешиваются, становятся менее ясными… Выставка не только про физическую уязвимость, но и хрупкость памяти: это такой экзистенциальный страх, что ты забудешь, кто ты, откуда ты, вообще из чего состоит твоя ДНК.

— Ваше творчество – это современное искусство, которое многие не понимают. Что вы посоветуете тем, кто совриск не принимает?

— Я стараюсь не категоризировать эти два понятия, классическое и современное. Призываю всех просто любить искусство. Не понимать, наверное, не страшно, я тоже много чего не понимаю. Просто обратитесь внутрь себя и исследуйте, а что же вам не нравится на самом деле. Потому что искусство, и современное, и классическое, работает только вместе со зрителем. Пусть искусство задает вопросы, побуждает к чему-то, и даже вызывает негативную реакцию.

— Мне кажется, что реализовываться в современном искусстве проще художникам из столиц, западной части страны. Там более лояльная аудитория, больше проектов и выставочных пространств. В Сибири же люди суровее, да и сама жизнь тоже: условия не способствуют творческому росту, не до высокого и концептуального… Согласны?

— И да, и нет. Путь не сложнее, потому что художник не может не делать то, что он хочет делать, не может не воплощать свои идеи. К тому же, сейчас фокус внимания обращён в регионы, и даже сибирские художники стали более видимыми. С другой стороны, несмотря на то, что в Красноярске и в Иркутске есть художественная жизнь, все равно все основные события происходят в Москве и Петербурге. И для того, чтобы стать востребованным художником у себя в регионе, нужно получить какую-то славу, экспертную оценку там, в столицах. К сожалению, это так. Постоянная коммуникация с кураторами, с галеристами, с коллекционерами важна для художников, но из наших регионов постоянно туда ездить сложно финансово. Было бы прекрасно, если бы столичные эксперты, наоборот, приезжали к нам.

— Сколько раз вы были в Иркутске? Сложился ли уже какой-то художественный образ города?

— Я в Иркутске пятый раз, но глубокого погружения у меня не было. Обычно я тут проездом, так что открытие выставки – это первый мой визит в город с ночевкой, до этого он был для меня таким пересадочным пунктом. Иркутск мне видится точкой пересечения туристов, здесь очень много красивой архитектуры в центре, отреставрированной, в том числе, деревянных старинных зданий. Мне очень нравится, что здесь происходит художественная жизнь. Я знаю Центр современного искусства «Огонь», галерею Бронштейна – и там и там работают достаточно активные ребята. А в бытовом плане вижу, что Иркутск пока не избалован благоустройством… Я думаю, что жители города, конечно, заслуживают большего внимания и заботы, более комфортной среды, потому что надо поддерживать ту красоту, что есть.

График работы галереи смотрите в разделе «Афиша».

Элина Хитрина, IRK.ru. Фото автора и пресс-службы галереи В. Бронштейна