Самовар в России — синоним застолья. Не того, от которого утром болит голова, а настоящего — щедрого, душевного, с обилием пирогов и чая. Застолье обозначает изобилие. Чем больше чая, тем лучше. Это не китайские микропиалки или скупые английские две чашки чаю с молоком, а самый настоящий чайный разгул.

Гость в дом, самовар на стол — таковы русские традиции. В этом есть рациональное зерно: по пустякам в гости ходить не станут — очень уж тяжело бывает съесть гору пирогов и выпить самовар чаю, а отказывать гостеприимным хозяевам нельзя.

Еще сто лет назад самовар имел ключевое значение в задушевных русских застольных беседах. И кто знает, если бы популярность самовара не угасла вместе с его непростым устройством и обслуживанием, возможно, было бы у нас меньше пьяных застолий, а значит и ссор, непониманий, пьяных происшествий.

Сейчас самовар можно встретить разве что в сувенирных лавках да антикварных магазинах. Прогресс не стоит на месте, и в качестве топлива удобней использовать электрическую энергию. Впрочем, об этом позже, а сейчас вернемся на несколько столетий назад, когда активная торговля чаем навела тульских мастеров на идеи, как усовершенствовать прибор для нагрева воды.

В той или иной форме самовары существовали задолго до появления первого тульского самовара во второй половине 18 века. На Востоке — в Сирии, Иране и других странах медные кувшины для подогрева воды применяли давно. Их ставили на раскаленные угли или бросали внутрь раскаленный камень. Кстати, вариант с камнем происходит еще из Древнего Рима. Нагревали воду в этом случае не в металлической емкости, а в глиняном кувшине.

Вполне вероятно, сам принцип такого способа нагрева римляне позаимствовали у кого-то еще. Во всяком случае они первыми запечатлели это словами и рисунками. Так что будем считать римлян праотцами русского самовара. При раскопках Помпеи был обнаружен бронзовый сосуд с краном, на трех «лапах» и со съемной крышкой. Эти устройства назывались автепса, и служили они для нагрева воды, которую добавляли в вино. Остатки этой технологии можно найти у всех народов, живших вокруг Римской Империи в последующие века.

Параллельно с этим в Китае, довольно изолированном тогда от всего прочего мира, существовал свой собственный самовар, имевший металлический корпус, отделение для дров и служивший тоже для нагрева воды. Характерно, что вода нагревалась не для того, чтобы заварить чай, а чтобы приготовить пищу. Чаще всего в таких «самоварах» готовили тонко нарезанное мясо. После того как два донских казака, попав в Китай, познакомились с тамошними обычаями и привезли на пробу царю чай, самовар уже не мог не появиться в нашей холодной родине, осталось лишь немного подождать.

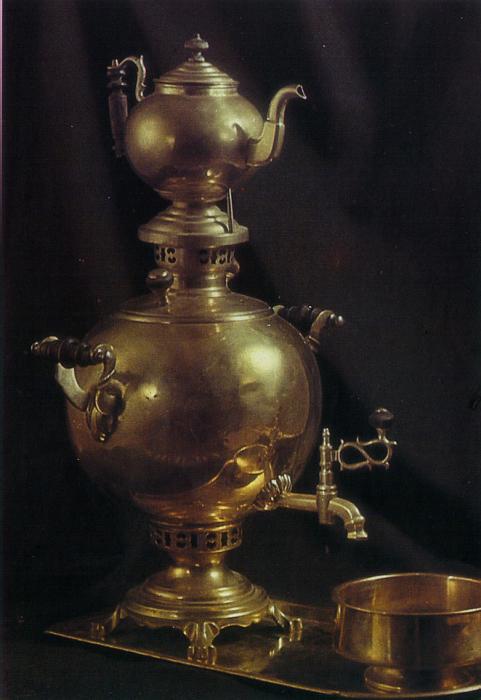

Прообраз самовара, то есть его форма и отличительный элемент — краник, был известен на Руси уже в 17 веке. Это был кувшин сбитенщика, который представлял собой именно кувшин, в который наливался горячий сбитень (традиционный русский безалкогольный напиток на меде, шалфее и ароматных травах), а кувшин обильно заматывался шерстяными одеялами. С этим кувшином за спиной продавец сбитня ходил в холодные дни по ярмаркам или по улицам города и продавал всем желающим горячий напиток. Но, во-первых, кувшин так и остался кувшином, а во-вторых, назначение прибора было скорее схоже с принципом термоса, он не нагревал, а сохранял тепло. Однако сам образ кувшина для сбитня, его внешний вид и часть внутреннего устройства уже были близки к самовару — появилась внутренняя труба, куда закладывали раскаленные угли. В 18 веке сбитенники своей формой уже были похожи на привычные нам самовары, но имели ручку для переноски, а носик все еще был, как у чайника.

«Уральская» версия происхождения самовара имеет почти детективный сюжет, и мы никогда не узнали бы, почему самовар или подобные ему устройства делали на уральских металлургических заводах еще в первой половине 18 века (ведь это на несколько десятилетий раньше общепризнанного «тульского» происхождения!), если бы не одна таможенная бумажка.

Надо сказать, что заводы на Урале представляли собой одновременно и литейный цех, и мастерскую по изготовлению готовых изделий. Плавили главным образом медь и отправляли в столицу для изготовления монет. Но иногда медь отправлять было невыгодно или ее было довольно много. Лишний металл шел на производство разного рода посудин или перегоночных кубов, то есть на наиболее ходовой товар. В Екатеринбургском архиве хранится документ от 7 февраля 1740 года, в котором записано, что «на таможню доставили с реки Чусовой, с Курьинской пристани Акинфия Демидова, некоторые изъятые товары, а именно: шесть кадушек меда, шесть кулей орехов да медный самовар с прибором».

Далее следовало подробное описание всех товаров, в том числе и самовара: «самовар медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской собственной работы». Запись была довольно обычной и не содержала никаких пояснений касательно самовара, значит можно предположить, что прибор таможенникам был знаком, и они видят его не впервые. Итак, имеем уже точную дату, а именно 1739 год.

Известно, что на Иргинских заводах уже в начале 30-х годов 18 века выпускали самую разную медную посуду, от простых горшков до сложных форм чайников и винокуренных кубов. Посуда была очень популярна и стоила немалых денег, что подстегивало выдумку смекалистых уральских мастеров. Предположительно в 1738 году появились первые опытные экземпляры устройства, в котором можно было греть воду, и к тому же устройство было мобильным — всего 16 фунтов, около 6,5 килограммов. Для весьма холодного региона переносной прибор с защищенным от ветра отсеком для подогрева был весьма желанным устройством. По ценам 1740 года самовар стоил 4 рубля 80 копеек. При том, что за 10 рублей можно было купить домик, а за 20 вполне приличный дом, самовар очень высоко ценился. К тому же он целиком состоял из меди, а медь тогда активно использовали в чеканке монет.

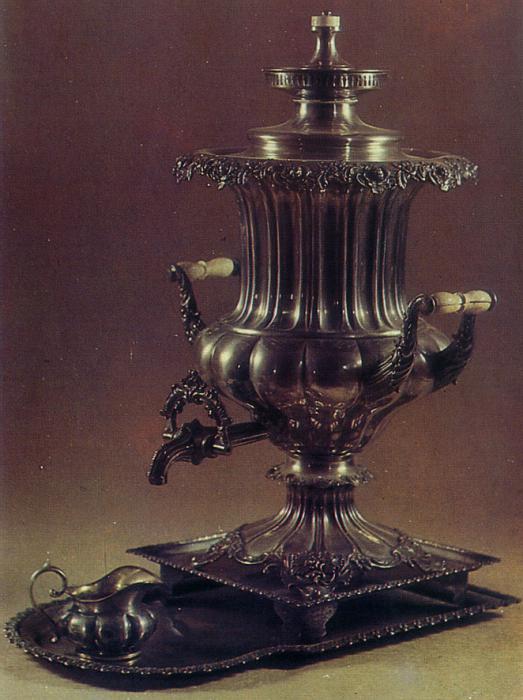

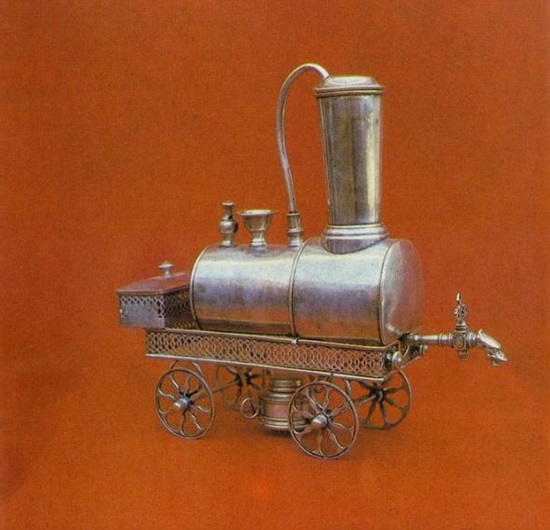

На протяжении всей истории развития самовара его внешний вид и художественное оформление изменялись в соответствии с колебаниями вкуса. Сначала они носили отпечаток стиля рококо, потом тяготели к ампиру, а в конце своего существования не избежали влияния модерна. Но «внутреннее содержание» оставалось традиционным. Правда, в конце 19 века появился самовар керосиновый, а фабрика братьев Черниковых наладила производство самоваров с боковой трубой, что усиливало движение воздуха и ускоряло процесс кипения.

Есть еще одна версия появления самовара в России. Часть исследователей считает его появление заслугой Петра Первого, а сам самовар — изобретением голландских мастеров. Соответственно, самовар был привезен из Голландии и передан русским мастерам для копирования. Но документальных подтверждений этому не найдено. Нет ни одного сохранившегося голландского самовара времен Петра Великого или более раннего периода. Известные антикварам экземпляры датируются второй половиной 18 века или вовсе 19 веком.

Отдельно стоит написать пару слов о чае — главной причине распространения самоваров. Известно, что в 17 веке в России властвовал истинно народный напиток сбитень, в котором отсутствовал алкоголь, с успехом компенсировавшийся шалфеем, а чай если и был, то в мизерных количествах и только у царя. Известно, что некий иностранец Кальбургер писал в своих воспоминаниях о России (1674 год), что в Москве можно купить чай по 30 копеек за фунт. Это действительно высокая цена за диковинную «сушеную траву», но чай вполне могли позволить себе обеспеченные граждане. К тому же в Европе фунт чаю, купленного в Москве по 30 копеек, можно было смело продать за 3 рубля.

В Европе чай был несоизмеримо дороже из-за трудностей морской перевозки. И, проделав долгий путь морем, чай приходил к покупателям совсем не того же качества, что пили русские. В Россию чай привозили посуху, и русские, в отличие от агрессивных европейцев, с Китаем торговали на равных и могли пить некоторые сорта чая, вовсе недоступные в Европе. В 18 веке чай распространился среди большего числа знатных людей и купечества, вошел в привычку у помещиков и к середине 18 века перестал быть чем-то экзотическим. Чай пьют и в столицах, и в провинции, а к концу 18 века чай стал доступен всякому, кому по карману самовар. В 19 веке без чая трудно себе представить любую нормальную русскую семью, а в конце 19 века чай доступен даже нищим, и только самый жестокий трактирщик не подаст нищему стакан чаю. Чай в это время — массовый, народный напиток, без которого немыслимо ни утро, ни вечер.

Первая самоварная мастерская была открыта в Москве в 1766 году А. Шмаковым, но гораздо большую известность получили мастерские, открывавшиеся одна за другой в Туле. Очень скоро тульские мастерские превратились в полноценные фабрики, где изготовляли самовары самых различных форм и объемов. В 1778 году на Штыковой улице в Туле братьями Лисицыными начато производство самоваров. Вначале кустарная мастерская, выпускавшая штучные изделия, а затем разросшееся до размеров приличной фабрики, дело Лисицыных процветало. Вслед за мастерской Лисицыных открылись мастерские Морозова (1785), Попова (1787) и Медведева (1796). Популярность тульских самоваров была огромной, изделий явно не хватало, несмотря на их высокую по тем временам стоимость.

К 1812 году в Туле работало девять самоварных фабрик, к 1820 — уже тринадцать, и все они производили самовары в большом количестве, разных форм и объемов. Самыми лучшими считались самовары братьев Ломовых. Их изготавливалось до 1200 штук в год, самовары делались из лучших сортов красной меди, оценивались на вес и стоили по 90 рублей за пуд (16 килограммов). В 1826 году тульскими самоварными фабриками было изготовлено 4 043 самовара, и каждый год число самоваров только увеличивалось! В 1840 году за высочайшее качество своих самоваров фабрика Ломовых получила право устанавливать на свои изделия герб российского государства. Самовар становится одним из символов России и успешно продается не только внутри страны, но и за ее пределами. В 1850 году в Туле функционировало 28 самоварных фабрик, и выпускалось уже 120 тысяч самоваров за год. В 1890 году в Туле работало уже 77 фабрик. Можете себе представить, насколько популярным был этот обязательный для русского чаепития прибор. Самовар не только грел воду для чая, но и формировал застолье, был символом, хранителем традиций, объединяющим и дающим застольное равенство.

Алексей Бородин, сайт «Кулинарный Эдем»