Мало кто знает, но освоение территории современного Второго Иркутска началось с поселка Жилкино. В декабре 1672 года старец Герасим основал Вознесенский монастырь по именному указу митрополита Корнилия. Вокруг монастыря возникла Жилкинская заимка, Боково. Но мощным толчком для развития территории Второго Иркутска стало строительство Транссибирской железной дороги, и в 1894 году Министерство путей сообщения приняло решение соорудить крупную товарную станцию на подступах к Иркутску. Ее проектное название было «Иркутск-I». Еще она называлась «Скитом», так как располагалась рядом с монастырем. Станция была построена и получила название «Иннокентьевская» в честь первого сибирского чудотворца — епископа Иркутского святителя Иннокентия Кульчицкого. В 1898 году жители встретили здесь первый поезд. С тех пор сюда начали съезжаться жители со всей страны — так, вокруг железнодорожной станции, в семи верстах от Иркутска, возник одноименный поселок, который позже и стал Вторым Иркутском.

С 1902 года на территории поселка начал строиться Воинский остановочный пункт (сейчас он называется Воинской площадкой или остановочным пунктом железной дороги Заводская). Здесь располагались казармы, лазарет, кухня, баня, склады — всё, что могло потребоваться для снабжения и отдыха проезжающих воинских эшелонов. Особое скопление войск пришлось на 1904–1905 годы, во время Русско-японской войны. В Иркутск прибывало большое количество раненых, и городские власти не могли обеспечить их размещение. С этим же связано и возникновение еще одного поселения — «Военный городок». Позднее, во время Первой мировой войны, здесь расположили 2,5 тысячи военнопленных — австрийцев и германцев.

После окончания войны с Японией станция Иннокентьевская начала бурно развиваться: построили больницу и училище. Застройку у церкви стали называть «Порт-Артуром», памятуя события недавней войны. Так по другую сторону железной дороги возник Ново-Иннокентьевский выселок. В 1912 году по просьбе жителей построили виадук. Этот выселок впоследствии стал территорией, которую мы знаем под современным названием Ново-Ленино.

В декабре 1907 года жители выселка Порт-Артур подали прошение объединить их с Иннокентьевским поселком. Ходатайство было удовлетворено, и в 1908-м было создано единое поселковое общественное объединение – Иннокентьевское с общим населением 4429 человек.

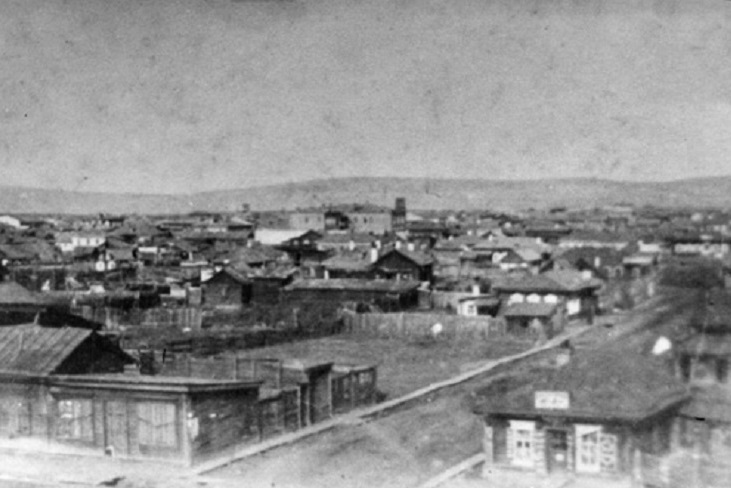

Но вернемся ко Второму Иркутску, в 1903 году — еще поселку Иннокентьевскому. Несмотря на свою оторванность от Иркутска, территория развивалась и застраивалась. На его территории к этому времени уже проживали 996 человек, в 1905-м число жителей выросло до пяти тысяч, а спустя четыре года — увеличилось еще в два раза. Возводились дома (обязательно с палисадниками и заборами), появлялись первые, пока что безымянные, улицы: 1-я, 2-я, 3-я. К слову, улица Сибирских Партизан, например, раньше была 9-й.

Стали открываться учреждения государственной власти: в 1906 году начал свою деятельность пожарный обоз, было оборудовано пожарное депо. В 1907 году в поселке появился полицейский надзиратель с помощниками, а на станции Иннокентьевская – жандармский начальник Иннокентьевского отделения Забайкальской железной дороги.

В поселке открыли четыре школы и в выселке – две, а для детей железнодорожников при станции Иннокентьевская построили еще одну школу. Работало почтовое отделение, телеграф при станции. Фабрик, заводов и других промышленных заведений в поселке пока не было. Население занималось извозным промыслом, перевозкой грузов, торговлей, служило на станции, в депо, мастерских, военном ведомстве.

В 1930 годы все города России охватил промышленный бум — строились заводы, предприятия. Поселок Иннокентьевский не стал исключением — здесь началось строительство Иркутского авиационного завода, который тогда назывался завод №125, ставшее первой комсомольской стройкой Восточной Сибири. Это событие оказалось судьбоносным для будущего Второго Иркутска, определяющим его дальнейшее развитие, а также началом масштабного заселения. В поселке строили длинные приземистые бараки с железными печами — там жили первостроители будущего авиазавода. Бараки носили разные названия — транспортные, батальонные, определяющие принадлежность живущих в них. Примечательно, что даже у бараков неизменно разбивались палисадники, которые сохранились до 60-70-х годов.

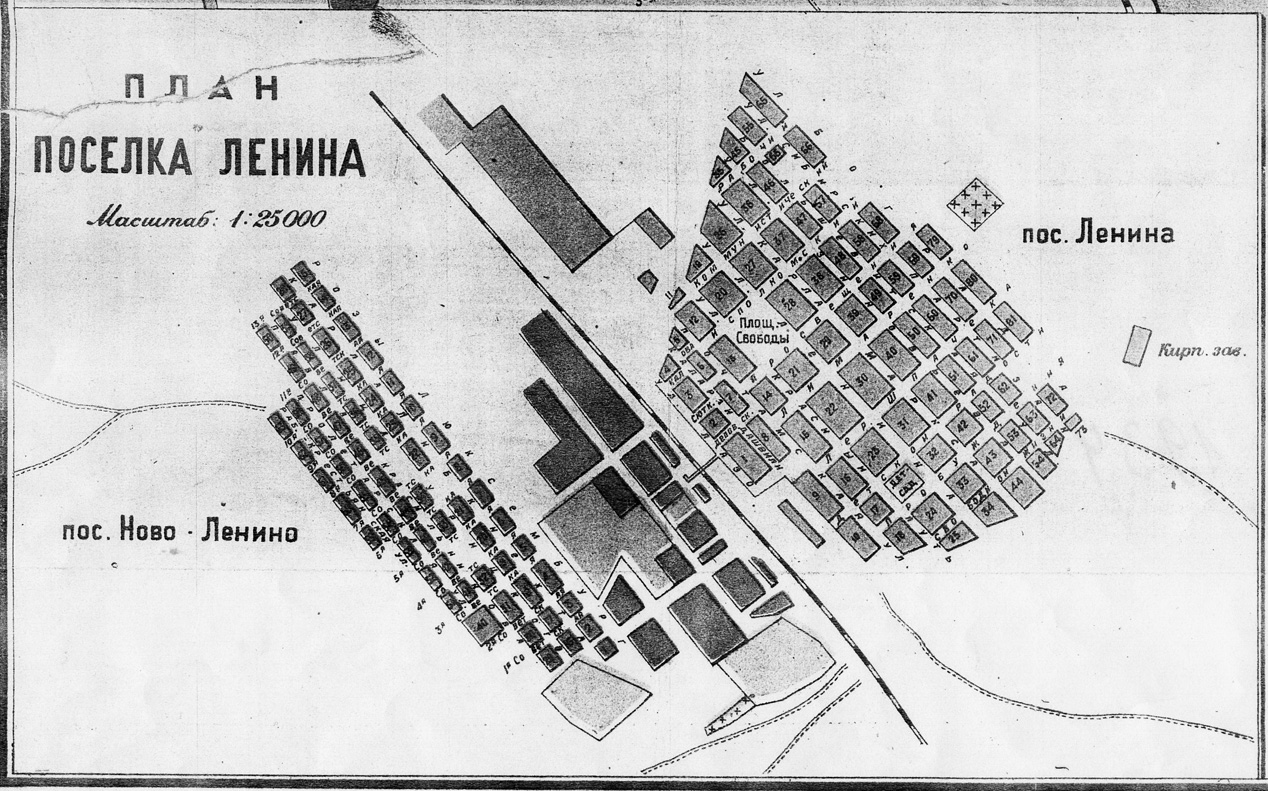

Согласно постановлению исполкома от 5 ноября 1920 года, поселок Иннокентьевский было предписано переименовать в поселок Ленина, а Вознесенское предместье — в предместье Зиновьева. Однако станция осталась «Иннокентьевской». В 1924 году коммунисты пытались присвоить ей название «станция Ильич», но в это время имя Ленина и так пользовалось большой популярностью в топонимике, что вызывало осложнение в работе предприятий Наркомата связи. По этой же причине, год спустя, поселок Ленина вновь стал Иннокентьевским.

В военное время застройка Второго Иркутска временно была приостановлена — не до этого было. Только в 50-х годах начала заселяться территория «Четыре угла» — перекресток улиц Муравьева и Украинской. Дома строили японские военнопленные и, что примечательно, строили хорошо — здания до сих пор стоят.

Как отмечает заведующая сектором краеведческой литературы Иннокентьевской библиотеки № 5 Елена Смагина, наименование «Четыре угла» произошло, скорее всего, от того, что по всем четырем углам зданий здесь располагались магазины. Их принадлежность с годами менялась, но это место осталось маленькой торговой площадью. Если местные не могли здесь что-то купить, то ехали «в город» — в «большой» Иркутск.

«Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия» — эти вывески до сих пор висят на одном из домов. Сразу за хлебным был книжный магазин, и здесь всегда стояли очереди для записи на новинки и собрания книжных сочинений. Пушкин, Чехов — за томиками классиков заводчане могли стоять долго.

Как мы уже писали, ранее улицы во Втором Иркутске были номерные, только в 1909 году по решению поселковой управы им дали наименования. Улица Муравьева застраивалась одной из первых, и изначально называлась Управским переулком, так как именно там находилась местная управа (администрация). В 1937 года она стала Исполкомовской улицей. Свое современное название улица Муравьева получила в 1957 году в честь декабриста Никиты Михайловича Муравьева.

На этой же улице недалеко от железной дороги располагались иллюзион (кинотеатр. — Прим. Ред.), назывался он «Сибирь», и красивое здание народного суда. В разные годы там находились партийные и комсомольские комитеты.

Квартиры в домах на Муравьева давали, прежде всего, специалистам авиазавода. Также обязательными оставались палисадники, в которых сажали огурцы, редиску, капусту. Возле некоторых домов еще сохранились кладовки — жители используют их в качестве гаражей. А вот палисадники к настоящему времени уже исчезли.

Поселки Иннокентьевский и Ново-Иннокентьевский с момента своего основания не входили в черту города Иркутска. В 1917 году было принято решение о их присоединении, но исполнено только в 1930 году. Для прямой связи с городом в 1934–1935 годах построили Ленинский тракт (сейчас — улица Трактовая), который начинался около поселка Зиновьева (поселок Кирова), минуя поселок Военный Городок, выходил на Монастырскую улицу (улица Мира).

На железной дороге в 1934 году произошли структурные изменения: Томская (бывшая Сибирская) и Забайкальская железные дороги от станции Мариинской до станции Мысовой были реорганизованы в Восточно-Сибирскую железную дорогу. С тех пор станция «Иннокентьевская» стала именоваться «Иркутск-II».

В 1937 году, в ознаменование 20-летия Октябрьской революции, поселки получили наименования Ленино и Ново-Ленино. Их рост и необходимость оптимизации административных связей с авиазаводом и станцией Иркутск-II стали причиной организации Ленинского района — он был создан в 1935 году по решению исполкома Иркутского городского совета.

Благодарим Иркутскую областную государственную универсальную научную библиотеку имени И. И. Молчанова-Сибирского за предоставленные материалы. В тексте использованы следующие источники: Н.С. Пономарёва «По улицам нашего детства: о топонимике Ленинского района города Иркутска», Е.Е. Смагло «На четырех углах. Прогулки по старому Иркутску»; Г.А. Бухарова «Северо-Западные пригороды Иркутска в конце XVII – начале XX вв. Ленинский район»; План города Иркутска. Издание Иркутской типографии ОГИЗ.

Дарья Васильева, IRK.ru

Дарья Васильева, IRK.ru

-

Дмитрий Медведев

8 сентября 2023 в 15:51

Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться

Загрузить комментарииИнтересно, спасибо!