Грузовик с ценностями

Еще в 2006 году Валентин Григорьевич написал на простом тетрадном листке: «После моей смерти прошу похоронить меня рядом с Машей, не называть в мою честь улиц и не открывать музеев…». В то время писатель тяжело переживал гибель в авиакатастрофе любимой дочери Марии, от которой целиком и не оправился. Спустя годы он изменил свое категоричное решение, и после его смерти родня сказала: музею быть. Но не где-то в столицах, где Валентина Григорьевича и не знали толком, а на родной иркутской земле.

Перед специалистами, которые работали над идеей, задачу поставили очень сложную. Во-первых, предельно сжатые сроки. «На создание концепции музея обычно отводится года полтора—два, нашей рабочей группе пришлось уложиться в полгода, а то и меньше», — рассказал директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Во-вторых, все время «зудело» воспоминание о завещании писателя. Это значит, что в музее должно быть меньше пафоса и больше души — все то, что так ценил Распутин в людях и в жизни.

В итоге на свет появился особенный проект — литературно-биографический музей с необычным названием «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». Как заметила руководитель рабочей группы по разработке концепции Елена Добрынина, музеев, имеющих такой статус, в России — раз-два и обчелся.

Дом, в котором будет музей, расположен на улице Свердлова. Небольшой деревянный особнячок, который в старинных хрониках Иркутска называется просто — «Особняк с воротами». Всего один этаж, несколько комнат и довольно большой подвал. Как раз то, что нужно — похоже на старые деревенские дома, в которых жил сам писатель и его герои. Несмотря на то, что экспозиционных площадей здесь немного, экспонатов будет более чем достаточно. Какие-то из них собрали по частным коллекциям друзей и поклонников Распутина, но большинство передали в дар родственники Валентина Григорьевича — вторая супруга Ольга Лосева и сын Сергей. «Чемоданчик с ценностями», — прокомментировал Сергей Ступин.

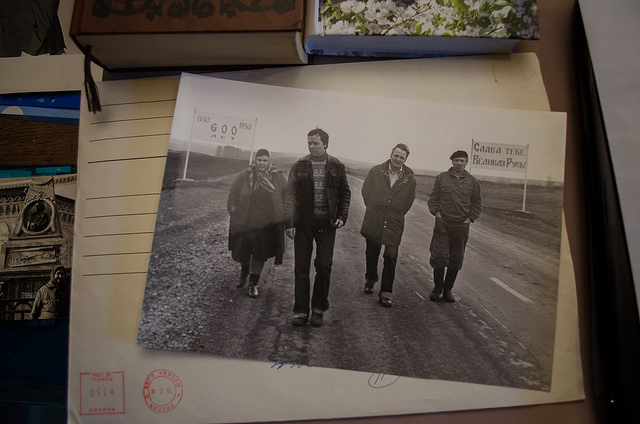

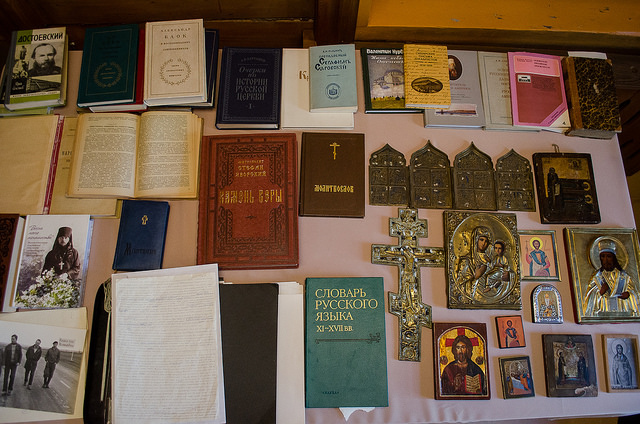

На самом деле не «чемоданчик», а целый грузовик. Экспонатов собрали уже свыше 10 тысяч: мебель, письменные приборы, черновики рукописей, которые драгоценнее тех, что хранятся в знаменитой Ленинке, старые фотографии и, конечно, книги — великое множество книг.

— Что же касается названия, то в творчестве Валентина Григорьевича часто использовались образы реки, даже острова какого-то мифического, — поделилась Елена Добрынина.

В центре этого «острова» — кусочек кабинета писателя, «инструмент», с помощью которого он создавал свои миры и путешествовал по ним, уводя за собой и читателей. И это будет не просто уголок с книгами и бумагами. Здесь планируют задействовать мультимедийные технологии и с их помощью сотворить из кабинета нечто особенное.

Специалистам-компьютерщикам при создании этого музея работы хватит — задумок у разработчиков масса. Например, в одной из небольших комнат планируется разместить оборудование для просмотра мультимедийного словаря русского языка, использованного в произведениях Распутина.

По Ангаре, по Ангаре…

В основе концепции музея лежит путешествие по произведениям Валентина Григорьевича и по событиям из его собственной жизни. Ведь никто не будет спорить с тем, что романы и повести Распутина всегда были автобиографичны.

Все начнется с «Живи и помни», затем «Уроки французского» — всё это воспоминания о детстве и юности. Светлые, несмотря на голод и войну. А вот дальше — уже чуть больше темных красок, и расположены эти части экспозиции будут в подвальном помещении, внизу. Там и «Прощание с Матерой» и самый мрачный роман — «Последний срок». И везде, в каждой части выставки — инсталляция Ангары, «реки жизни» Распутина, с которой было связано все его существование. В детстве она — прозрачная и светлая, в последние годы — грязная и мутная, почти уничтоженная человеком.

— Этот полуподвал, в котором расположим завершающие части экспозиции, будет выглядеть, как будто его на самом деле затопило водой, — делится планами Елена Добрынина. — Чтобы человек, побывавший там, понял, что значило для Валентина Григорьевича затопление его родных ангарских деревень.

Будут здесь и четыре «подпорки» жизни каждого человека, то, о чем Распутин часто писал в своих произведениях, говорил в интервью: у человека, как у добротного деревенского дома, в жизни четыре опоры — дом, семья, друзья и родная земля. Забери одну — человек «просядет, накренится», выбей всё — рухнет.

Свет в конце тоннеля

Главная цель создания музея Распутина, чтобы человек после «путешествия» по нему задумался. Но задумался — это не значит, что ушел домой с грустной думой. Поэтому завершается экспозиционный ряд очень светлой выставкой, посвященной вере Валентина Распутина.

Не секрет, что к принятию христианства писатель шел очень долго и извилистыми путями. Крещение Распутин принял уже в зрелом возрасте — случилось это в 1978 году в городе Ельцы. И для этого раздела экспозиции есть уникальные экспонаты — Ольга Лосева передала музею книгу о священнике, который крестил Валентина Григорьевича, написанную его духовной дочерью. Есть в этих сокровищах и любимый молитвенник писателя, с которым он не расставался, а также иконы и кресты, уникальные фото, письма и архивы.

Эта часть выставки будет представлена зрителю уже в марте этого года — к годовщине смерти Распутина. В музейной студии краеведческого музея откроется выставка «Ближний свет издалека», посвященная воцерковлению Валентина Григорьевича. Когда-то он написал статью с таким названием, в которой рассказал, почему русский человек всё же должен верить в Бога. С каждым годом вера значила для писателя все больше и больше. И она стала тем настоящим светом, который освещал его путь даже в самые темные годы, когда жизнь пыталась выбить из-под него все четыре «подпорки».

Надежда Гусевская, ИА «Иркутск онлайн»

-

Vera Velyakina

1 февраля 2016 в 17:12

Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться

Загрузить комментарииКогда-то в нашей семье стоял цветной телевизор, ранее принадлежавший Валентину Григорьевичу. Но самые теплые воспоминания - это те образы и мысли, к которым приводят его произведения…